Guide : La diapause chez les fourmis

Introduction

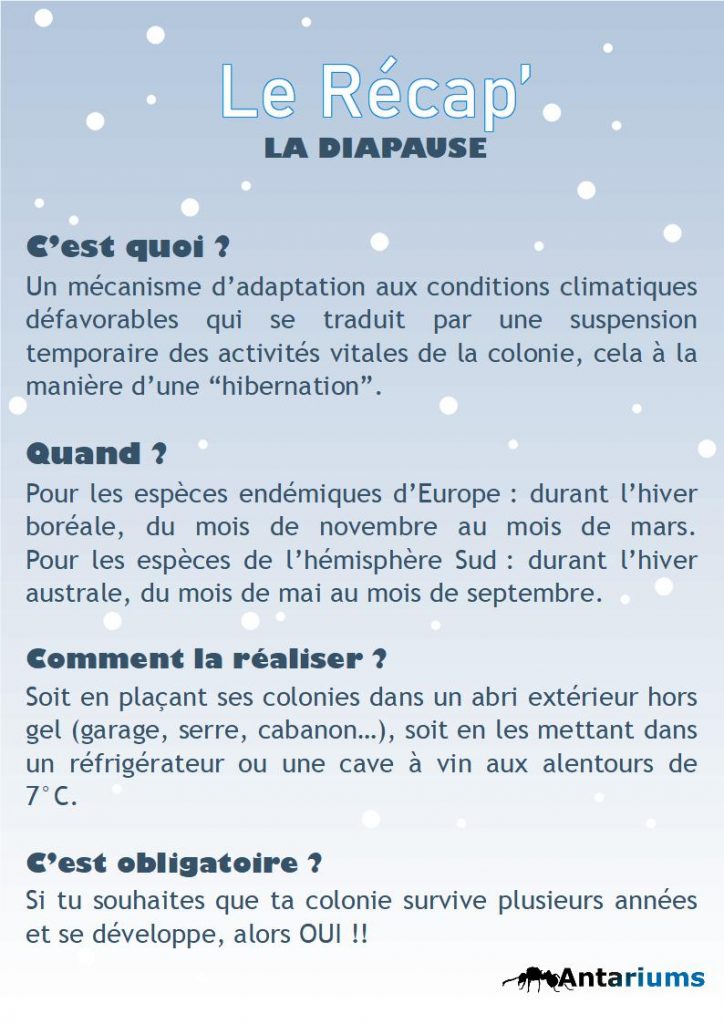

Qu’est-ce que la diapause ?

Chez les insectes, la diapause est un mécanisme d’adaptation aux conditions climatiques défavorables.

Ceux-ci adoptent un mode de vie ralenti durant les périodes les moins propices à leur développement (en l’occurrence les saisons froides ou sèches, selon le climat). La plupart des espèces vont alors vivre en utilisant les réserves accumulées durant les “belles saisons” en attendant de meilleures conditions de développement. La diapause peut, sous certains aspects, s’apparenter à l’hibernation observée chez les vertébrés.

Les fourmis vivant dans des régions aux saisons marquées n’échappent pas aux variations de températures annuelles. Celles-ci influent sur la disponibilité en nourriture, les besoins énergétiques de la colonie et le temps de développement du couvain. La diapause est un mécanisme ayant lieu dans les régions tempérées de l’hémisphère Nord (= diapause boréale) et de l’hémisphère Sud (= diapause australe).

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment aborder au mieux cette période pour vos colonies !

Chapitre I : Initiation à la biologie

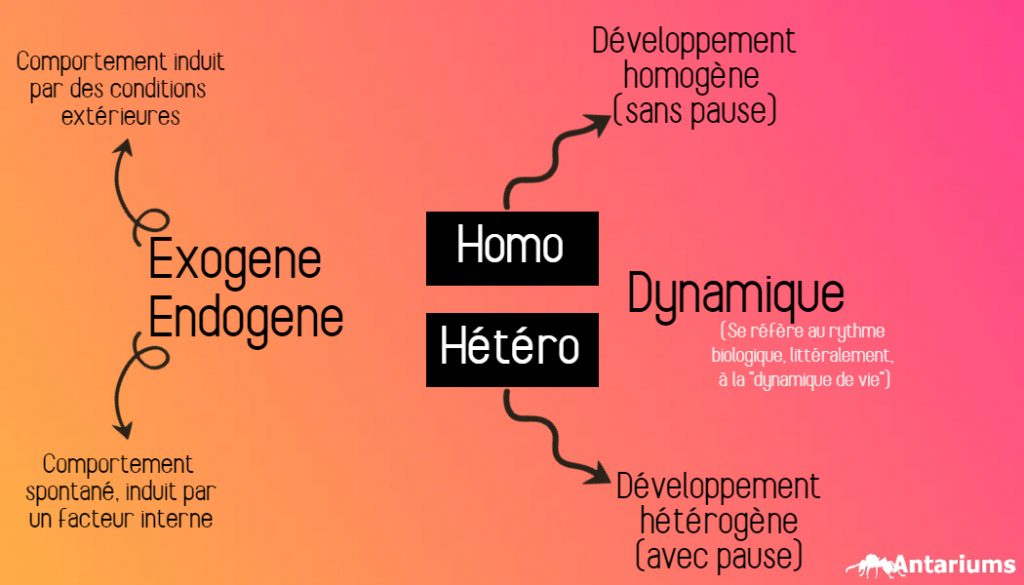

Au cours de l’évolution, différents comportements d’adaptation aux périodes difficiles ont été sélectionnés.

Vous serez sûrement amené lors de vos recherches d’informations à voir des mots à l’apparence compliquée, tel que les termes “Endogène-hétérodynamique” ou encore “Exogène-hétérodynamique », ces termes décrivant justement ces comportements.

Résumé des différents types de comportements :

Endogène-hétérodynamique : Les espèces adoptant ce mode de fonctionnement rentrent en diapause dès le commencement théorique de la période défavorable. Ce comportement est primairement influencé par les températures et la photopériode perçues durant l’été, qui vont alors déclencher un facteur génétique faisant entrer l’espèce en diapause au moment estimé du début de l’hiver (Kipyatkov, V. E. (1993)).

La majorité des fourmis présentes en métropole sont endogènes-hétérodynamiques (ex : Formica, Lasius, Camponotus, Myrmica, etc.).

Exogène-hétérodynamique : Les espèces exogènes-hétérodynamiques entament un ralentissement de leur métabolisme uniquement en présence de facteurs externes défavorables (Kipyatkov, V. E. (1993)).

Une baisse prolongée de la température induit une léthargie et déclenche la mise en diapause de la colonie, tandis qu’une hausse des températures induit une reprise d’activité. On retrouve parmi elles des genres comme Solenospsis ou Tetramorium, mais aussi des espèces se trouvant dans des régions géographiques où le climat peut se montrer moins rude qu’ailleurs en hiver, comme par exemple celles du genre Messor, vivant dans le bassin méditerranéen (Lopatina, E. B. (2018)).

Exogènes-homodynamique : Sauf exception, ce cas ne concerne que des espèces exotiques. Celles-ci n’étant pas soumises à d’importantes variations climatiques saisonnières, l’activité de leur métabolisme ne connaîtra que des faibles fluctuations au cours de l’année. La majorité d’entres elles ne réalisent donc pas de diapause à basse température, bien que certaines espèces tropicales vivant en climat semi-tempéré ont développé une « quasi-hétérodynamie ». Lorsque les températures descendent en dessous d’un certain seuil, le développement de leur couvain s’arrête, les ouvrières rentrent en léthargie et connaissent une certaine mortalité (Kipyatkov, V. E. (2001)).

Schéma récapitulatif réalisé par @One_ants

Schéma récapitulatif réalisé par @One_antsChapitre II : Nécessité et utilité de la diapause

La diapause est-elle nécessaire ?

Chez les espèces présentant un comportement endogène-hétérodynamique, il à de nombreuses fois été observé que l’absence de diapause (boréale ou australe), une diapause trop courte ou bien réalisée à des températures trop hautes n’était pas sans conséquences. L’entomologiste Vladilen KIPYATKOV a notamment mené une étude sur le rôle de cet état dans le développement de colonies. Les espèces étudiées appartenaient aux genres Camponotus, Formica, Lasius, Leptothorax et Myrmica. Il a démontré dans ses travaux que les fourmis maintenues en captivité à température constante restaient souvent bloquées en vie ralentie : le couvain ne se développait plus, s’en est suivi une augmentation de la mortalité chez les ouvrières, d’un arrêt de la ponte chez la gyne puis d’un déclin général de la colonie. De la même manière, lors d’expériences de gradient thermique en laboratoire, les espèces ayant le choix entre une salle froide et une salle chaude de leur nid ont choisi la salle froide en période hivernale (Kipyatkov, V.E. (1995)).

La diapause chez les espèces exogènes-hétérodynamiques n’étant conditionnée que par un maintien des conditions défavorables, il est normal de se questionner sur sa nécessité pour celles-ci. Des travaux menés chez Messor barbarus ont cependant démontré qu’une absence de diapause, ou bien une durée trop courte de mise au froid (moins de 90 jours) durant l’année de fondation entraînait au bout de quelques mois une forte mortalité chez les gynes (100% de mortalité chez les 18 reines n’ayant pas réalisé de diapause, 66,7% de mortalité chez les gynes ayant diapausé moins de 90 jours, contre 16,7% pour celles étant restées à 7°C pendant plus de 90 jours) (Cerdan, P., & DELYE, G. (1990)). De nombreux éleveurs constatent de leur côté qu’une diapause mal réalisée chez d’autres espèces exogènes entraine fréquement des problèmes au niveau du développement de la colonie à l’échelle de plusieurs années, que cela soit par une perte démographique inexpliquée ou par la mort subite de la gyne.

Cela n’étant pas systématique, la diapause considérée comme obligatoire chez les espèces exogènes-hétérodynamiques est actuellement contestée par certains éleveurs. Le milieu de la vente défend d’ailleurs souvent ce point de vue ; il est en effet courant de voir apparaître dans les annonces à but pécuniaire, et ce depuis plusieurs années, des informations affirmant l’inutilité d’une diapause à basse température pour des espèces issues de climats pourtant tempérés (notamment Messor barbarus). Ceci afin d’inciter le client à acheter ladite fourmi en embellissant sa biologie par la suppression de potentielles contraintes d’élevage. Gardez à l’esprit qu’en cas de doute sur le besoin d’une diapause pour l’une de vos espèces, vous pouvez aller sur des moteurs de recherche scientifiques (Google Scholar, Scopus, Web of Science,…) et vous référer aux articles qui traitent le sujet.

La diapause, qui n’était à l’origine qu’un moyen de survivre à des conditions hostiles, est désormais devenue une nécessité pour la majorité des espèces de climats tempérés. Elle permet notamment le repos ovarien des gynes, et a donc un impact direct sur l’espérance de vie d’une colonie et de ses individus reproducteurs, sur son développement démographique et sa capacité d’arriver à maturité sexuelle (la production de sexués chez certaines espèces, notamment Pheidole pallidula, n’étant déclenchée que suite à la période hivernale (Passera, L. (1980))).

Comment savoir si une espèce a besoin d’une diapause ?

Il est difficile de répondre à cette question de manière simple. En effet, chaque taxon a des besoins qui lui sont propres, d’où la nécessité de bien connaître le pays d’origine et les comportements de nidification de ses fourmis.

A défaut de trouver des articles scientifiques étudiant directement la question, il est possible de généraliser de cette manière que, pour plus de 95 % des espèces :

- De la zone rose : mise au froid nécessaire entre novembre et février/mars

- De la zone verte : pas de mise au froid nécessaire

- De la zone bleue : mise au froid nécessaire entre mai et août/septembre

Carte climatique réalisée par @One_ants sur le modèle de Köppen

Chapitre III : La diapause (boréale) en pratique

La diapause boréale est la diapause la plus répandue en élevage puisque qu’elle concerne les espèces de l’hémisphère Nord. Maintenant que nous avons vu les différentes types de pause hivernale, nous allons nous attarder sur la procédure à suivre pour la réaliser chez ses colonies. Retenez qu’une diapause un peu trop longue vaut mieux qu’une diapause un peu trop courte. On parle en général d’une période de mise au froid allant de début novembre à début mars.

Avant tout acquisition d’une espèce, il est d’abord primordial de bien se renseigner sur les moyens dont on dispose pour effectuer une mise au froid. Il existe plusieurs méthodes, que nous allons détailler dans les paragraphes suivants.

Aspects techniques :

La première méthode envisageable consiste à placer ses fourmis dans un endroit qui suit les températures extérieures.

Cela peut être un garage, une cave, un grenier, un cabanon ou encore une pièce non chauffée. Il faudra simplement veiller à ce que l’endroit soit hors gel, des températures descendant sous 0°C pouvant être fatales aux fourmis.

L’avantage de cette technique est qu’elle permet de créer un cycle “naturel”. Les températures fluctuant au sein d’une même saison, cela rapprocherait vos colonies d’une diapause telle qu’elles l’effectueraient à l’état sauvage.

L’inconvénient est que, selon l’endroit retenu et selon la région, l’on ne puisse pas contrôler les températures et qu’elles s’avèrent être trop basses ou trop hautes pour l’espèce que l’on aura choisie.

La seconde méthode envisageable consiste à réaliser sa mise au frais via un réfrigérateur ou une cave à vin, à une température autour de 7 °C pour la plupart des espèces. C’est une solution utilisée par nombre d’éleveurs, qui est assez avantageuse si on habite dans un endroit où il n’est pas possible d’avoir une pièce attitrée à la mise au frais (les appartements sans jardin, ni garage, par exemple).

Cette méthode a pour inconvénient de ne pas offrir une très grande place : vous ne ferez que difficilement rentrer une colonie de plusieurs milliers d’individus dans une cave à vin. Un grand frigo deviendra rapidement nécessaire, et aura pour avantage de pouvoir fournir des températures plus basses que celles offertes par une cave à vin.

Autre point à noter : la thermostat étant contrôlé manuellement, il n’y a donc normalement pas de risque que les températures baissent ou augmentent brutalement, mais il sera aussi plus difficile de simuler les variations naturelles de température qu’offre la météo.

Comment opérer ?

Maintenant que nous avons les clefs pour envisager notre diapause, il nous reste à savoir que faire avant, pendant, et après celle-ci.

Avant la diapause, pour les espèces endogènes, on observera une nette diminution de l’activité et un ralentissement du développement du couvain. Cette période, appelée « pré-diapause », correspond dans la nature au moment où les fourmis vont effectuer toutes sortes de tâches pour se préparer à passer l’hiver au mieux, comme aménager le nid ou bien constituer des réserves de nourriture. En général, les œufs et les cocons/nymphes ne passent pas la diapause, seules les larves sont susceptibles de passer l’hiver avec la colonie, mais cela n’est pas systématique pour toutes les espèces.

En captivité, c’est la période où il faudra nourrir nos colonies en abondance afin qu’elles aient assez de réserves pour les longs mois de mise au froid.

Une installation de diapause. Photographie : Fourmi des plaines.

Ne lésinez alors pas sur les liquides sucrés variés. Plus vos fourmis sont physogastres, plus elles auront de quoi tenir la diapause.

Pour se préparer, vos colonies ont besoin de lipides et de glucides pour synthétiser le glycérol et les triglycérides nécessaires à leur résistance aux basses températures. Nous vous conseillons donc d’opter pour des proies riches en lipides comme les teignes de ruches ou les vers de farine et de distribuer régulièrement des liquides sucrés simples avant la mise au froid.

Durant la diapause, il n’est normalement pas nécessaire de nourrir vos colonies : leur développement est presque à l’arrêt, les individus entrent en léthargie et ont des déplacements limités. Cette vie ralentie permet aux fourmis de passer la mauvaise saison en ne consommant que peu de ressources. Il peut être toutefois envisageable pour les gynes semi-claustrales, comme celles de Myrmica ou Manica qui ne possèdent pas beaucoup de réserves, de fournir un peu de liquide sucré durant la période de froid, qu’on prendra soin de retirer s’il n’est pas consommé.

Une fois la diapause effectuée, on replacera ses fourmis là où on souhaite les voir évoluer, mais en respectant une température cohérente avec la saison. Inutile en effet de surchauffer vos fourmis en début de période d’activité, il fait rarement dans la nature 30°C fin février ou début mars.

Les fourmis reprennent leur développement et les pontes quelques jours, voire quelques semaines après la remontée des températures, tout n’est donc qu’une question de patience ! On observe parfois une légère mortalité lors de la diapause, cela ne doit pas vous inquiéter tant que la démographie ne chute pas de manière déraisonnable ; l’hiver faisant aussi office de pression de sélection naturelle sur les individus dans la nature.

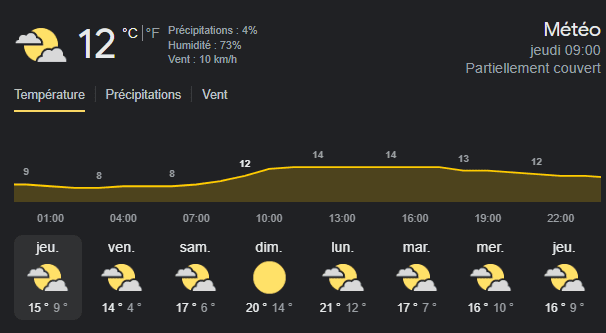

Chapitre IV : La diapause australe

Pour les espèces des zones tempérées de l’hémisphère sud, une diapause de mai à septembre est le plus souvent requise. Malheureusement, par manque de moyens extérieurs pour réaliser cette diapause, la grande majorité des éleveurs des fourmis concernées ne la réalisent pas. Cela n’est pas sans conséquences sur leurs colonies.

De nombreux mythes circulent sur la diapause australe. Sachez tout d’abord que l’inutilité de la diapause australe n’a jamais été prouvée, les informations dont nous disposons auprès d’éleveurs montrent d’ailleurs des résultats allant dans le sens inverse. Il n’existe également aucune preuve attestant de la possibilité d’inverser le rythme biologique de ces fourmis : réaliser une diapause boréale pour des fourmis issues de l’hémisphère sud ne peut donc pas être une possibilité jugée crédible au vu de l’absence de résultats positifs et pertinents sur cette pratique. Certaines diapauses (endogènes) sont par ailleurs contrôlées génétiquement, il serait donc incohérent de vouloir les inverser sans conséquences.

Nous vous conseillons de réaliser une mise au froid similaire aux espèces réalisant une diapause boréale en termes de températures, tout en respectant la période de diapause australe. Une étude portant sur le genre Myrmecia et réalisée à Canberra (Sud de l’Australie) atteste que la diapause boréale en nature peut en effet avoir lieu à des températures aux alentours de 5°C. Celle-ci montre également un fourragement hivernal de Myrmecia pyriformis, jusqu’à cette température (tandis que Myrmecia croslandi, vivant sur la même zone d’étude, présente un arrêt complet du fourragement en hiver) (Jayatilaka, P. and al., (2011)).

Un potentiel nourrissage de ses colonies durant la diapause doit donc s’effectuer au cas par cas, en fonction de l’espèce élevée. Cela vaut également pour les espèces de l’hémisphère Nord.

Relevé météo de la semaine du 30 aout 2023 à Melbourne, en Australie. (Google météo : weather.com)

Une suite de ce guide permettant d’approfondir ses connaissances théoriques et d’explorer d’autres aspects de la diapause est disponible sur Antariums en cliquant ici.

Sujets abordés :

- Envisager une diapause pour des insectes tropicaux

- Savoir si une espèce a besoin d’une diapause en étudiant la climatologie et l’éthologie

- Description métabolique d’un état de repos

- Terminologie inexacte du mot diapause

- Adaptations physionomiques et biochimique

Sources :

Rédacteurs : Triturus, Ookami, One_ants et Chamallow_Sauvage.

Photo de Dylan, Fourmi des Plaines et One Ants.

- Cerdan, P., & DELYE, G. (1990). L’hivernage et la ponte des femelles fondatrices de Messor barbarus (L.)(Hymenoptera Formicidae). Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série 3, Sciences de la vie, 310(6), 231-236. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56752048/f237.item

- Jayatilaka, P., Narendra, A., Reid, S. F., Cooper, P., & Zeil, J. (2011). Different effects of temperature on foraging activity schedules in sympatric Myrmecia ants. Journal of Experimental Biology, 214(16), 2730-2738 https://journals.biologists.com/jeb/article/214/16/2730/10378/Different-effects-of-temperature-on-foraging

- Kipyatkov, V. E. (2001). Seasonal life cycles and the forms of dormancy in ants (Hymenoptera: Formicoidea). Acta Soc. Zool. Bohem, 65(2), 211-238. http://entomology.bio.spbu.ru/personal/kipyatkov/pdf/publ/kipyatkov2001b.pdf

- Kipyatkov, V.E. (1995). Role of Endogenous Rhytms in Regulation of Annual Cycles of Development in Ants.https://docs.google.com/gview?embedded=true&url=https%3A%2F%2Fwww.myrmecofourmis.org%2Fforum%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D4735%26view%3D1

- Kipyatkov, V. E. (1993). Annual cycles of development in ants: diversity, evolution, regulation. In Proceedings of the colloquia on social insects (Vol. 2, pp. 25-48). St. Petersburg: Russian-Speaking Section of the IUSSI. http://entomology.bio.spbu.ru/personal/kipyatkov/pdf/publ/kipyatkov1993.pdf

- Lopatina, E. B. (2018). Structure, diversity and adaptive traits of seasonal cycles and strategies in ants. The complex world of ants, 7-49.https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=FG-QDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=exogenous+heterodynamic+messor+barbarus&ots=AjGBNi420I&sig=7o7t7LtSMbeT1EuaBpz-t-xS-mI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Passera, L. (1984). L’organisation sociale des fourmis. https://search.catalog.loc.gov/instances/d56d5333-8e62-5f59-84bd-6e824f74b3f7?option=lccn&query=85102945

- Passera, L. (1980). The laying of biased eggs by the ant Pheidole pallidula (Nyl.)(Hymenoptera,

Formicidae). Insectes Sociaux, 27, 79-95. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02224522