Le guide du débutant en maintien de fourmis

Introduction

Vous étiez assis là, à une table de pique-nique, sur une nappe ou sur un banc, quand vous l’avez vu : une petite fourmi qui est venue ramasser la miette que vous avez faite tomber. Elle l’a emmenée avec elle vers un nid que vous n’avez pas aperçu, caché quelque part au milieu des feuilles mortes.

L’été venu, vous étiez dehors en train de profiter d’un air plus frais, succédant aux orages survenus la veille. Puis vous les avez vu, ces dizaines de fourmis ailées prenant leur envol depuis la fenêtre de votre maison. En rentrant chez vous, vous avez constaté que, malgré l’effervescence au dehors, une partie de la colonie qui vit depuis quelques années dans vos murs est toujours en train de chercher sous vos meubles quelques restes comestibles.

Les fourmis côtoient les humains depuis des milliers d’années, et certaines sont aujourd’hui devenues familières de nos habitations et de nos villes. Pour les plus ruraux d’entre nous, une impressionnante diversité d’espèce peut s’observer sur des chemins de campagne, ou en forêt. Comment, il n’y a pas que les « fourmis noires » et les « fourmis rouges » ? Et bien, la réalité est bien plus complexe et passionnante que cela !

Suite à cette information, vous avez (nous en sommes convaincus) fait des recherches sur les fourmis et vous avez découvert des genres aux noms étranges : « Camponotus », « Messor », « Formica », « Myrmica », « Temnothorax »,… Vous avez également trouvés des sites Internet proposant à la vente des « gynes » ou des « fondations », et vous vous êtes dit « Il est donc possible de maintenir une colonie de fourmis ? ». Nous vous répondrons : Oui ! Il est tout à fait envisageable de s’occuper d’une fourmilière et de la voir se développer au fil des années, une fois quelques informations acquises. Nous vous présenterons dans ce guide les bases pour débuter sereinement dans la myrmécophilie.

Que cela soit par intérêt pour ces insectes, dans un but pédagogique auprès d’une école ou d’une association, ou bien pour apporter un peu de couleur à un quotidien morose, chacun choisira de maintenir des fourmis pour une raison personnelle. Dans un monde anthropisé, où le contact avec les animaux sauvages s’est perdu, avoir un bout d’authenticité chez sois permettra, nous l’espérons, de mieux comprendre les enjeux concernant la sauvegarde de la biodiversité.

Car on ne protège que ce que l’on aime, on n’aime que ce que l’on connaît, et on ne connaît que ce que l’on voit, ce que l’on touche, ce que l’on ressent.

Comment fonctionne ce guide ?

La page sur laquelle vous vous trouvez est un “guide principal” pour découvrir, s’initier et comprendre le maintien de fourmis dans sa globalité. Vous pourrez ainsi commencer votre parcours sans difficulté en suivant un “fil directeur” qui vous guidera ! Au cours de votre lecture, vous aurez accès à de nombreux liens de redirection pour visiter d’autres guides ou fiches d’élevage dans lesquels nous aborderons des thématiques plus précises.

Chapitre I : Quelle espèce pour débuter ?

Généralités :

Les fourmis sont des insectes dit “sociaux”, elles se regroupent en colonies organisées et il n’existe donc pas de “fourmi solitaire” comme on pourrait l’observer chez les guêpes ou les abeilles. La famille des Formicidae (= fourmis) est très diversifiée ; environ 14 500 espèces sont décrites, dont 220 présentes en France, 80 en Belgique, 146 en Suisse et plus de 700 en Guyane française… mais il en reste encore à découvrir.

Toutes les espèces présentent des différences en terme de taille, de comportement, de couleur, de biologie, de répartition géographique ; même si parfois, seuls des détails morphologiques infimes permettent de les différencier. Dans l’immense majorité des cas, une colonie s’organise autour de 3 types (ou castes) d’individus : les ouvrières, la/les reine(s) et les mâles, bien qu’il existe des espèces avec des systèmes un peu plus complexes. Schématiquement, lors des vols reproducteurs (essaimages), survenant du printemps à l’automne en France métropolitaine, les futures reines (alors appelées princesses) se font féconder par des mâles issus d’autres colonies. Alors que ces derniers meurent après l’accouplement, les princesses retombent sur le sol, s’arrachent les ailes et vont creuser une loge pour se cacher et pondre leurs premiers œufs. Quelques semaines plus tard, les premières ouvrières apparaîtront ; c’est le début d’une nouvelle colonie. Au bout de quelques années, la reine (ou gyne) va pondre des œufs qui se développeront en nouvelles princesses ou mâles, qui s’envoleront à leur tour afin de perpétuer l’espèce. Le cycle est ainsi bouclé.

Comment choisir son espèce ?

Voilà une question bien personnelle. Chacun trouvera des qualités à certaines espèces : le débutant sera souvent d’abord attiré par la taille et la couleur d’une fourmis, tandis que la personne plus expérimentée préférera observer des comportements inédits ou des interactions avec d’autres invertébrés. Nous ne pouvons pas vous conseiller telle ou telle espèce, tant la diversité de celles-ci est importante. En revanche, nous vous présentons des points à considérer afin que vous puissiez vous-même vous orienter.

- La taille de la colonie à long terme.

Il s’agit pour nous du facteur le plus important, trop souvent négligé lors de l’acquisition d’une fondation. En ce qui concerne les Lasius du groupe niger, les Messor, les Formica, les Pheidole, ainsi que d’autres espèces de métropole et d’une multitude d’espèces exotiques, une colonie comportera au départ cinq ouvrière, puis quinze, puis trente, on franchira ensuite le pallier des cents, voir des deux-cents ouvrières d’ici la fin de la première année. La croissance sera ensuite exponentielle : on passera à cinq cents ouvrières, puis mille, deux milles, quatre milles, six milles… Il est difficile d’estimer la démographie d’une colonie d’une espèce dite « populeuse » à taille définitive, c’est à dire lorsque les pontes de la gyne ne font que compenser la mort naturelle des ouvrières. Certaines estimations donnent « par défaut » dix milles individus, mais cela est probablement largement sous estimé pour nombre d’espèces. Parlons plutôt en terme de surface : une colonie mature de Lasius groupe niger peut occuper plusieurs mètres carrés en terme de nid, sans compter les aires de chasses associées. Une colonie de Formica sensu stricto peut nécessiter une salle entière d’installation, tandis que certaines espèces fourrageant sur plusieurs hectares dans la nature, comme les Atta cephalotes, ne sont tout simplement pas maintenables dans de bonnes conditions par des particuliers. Inversement, des genres réalisant des colonies de taille modeste (comme les Temnothorax, certaines Myrmica, certaines Lasius sp. jaune,…) seront plus abordables en terme de place et de gestion à long terme.

- La quantité de nourriture à fournir

Ce point rejoint le précédent, dans le sens où une colonie de taille importante nécessitera une quantité de nourriture proportionnelle. Par exemple, des Pheidole pallidula ou de Polyrhachis dives âgées de seulement quelques années consommeront avidement plusieurs abreuvoirs de liquide sucré et une dizaine de blattes par jour. Un élevage nourricier conséquent devra alors être prévu.

- La longévité de la colonie

En règle général, plus une espèce peut atteindre une démographie importante, plus sa gyne est en mesure de vivre longtemps. Bien que certaines reines ne soient simplement pas capables de mener une colonie à terme à cause de problèmes propres à l’individu (génétique, réserves de nourriture trop faibles lors de l’essaimage, malformation, blessure…), la plupart de celles ayant survécu aux deux premières années peuvent atteindre une décennie, certaines peuvent même dépasser les vingts ans. A contrario, d’autres espèces à la démographie réduite ou effectuant des reproduction intra-nidale (c’est à dire, se réalisant à l’intérieur du nid entre individus apparentés, sans essaimages) ne vivent naturellement que quelques années.

- Le devenir de la colonie

Il est également important de réfléchir à ce qu’une colonie peut vous apporter au bout d’un certain temps. Si l’émerveillement des débuts vous motive à vous occuper au mieux de votre fondation, cela devient au bout d’un moment des tâches journalières répétitives : remplir les abreuvoirs, nourrir les proies et les distribuer, nettoyer les aires de chasse, créer une extension au nid,… Au final, bon nombre de personnes finissent par accumuler les espèces afin de pallier à un développement lent la première année, puis à une lassitude ensuite. Et comme nous l’avons vu, avoir chez sois simultanément des Lasius, Formica, Camponotus et d’autres espèces populeuses n’est à terme gérable pour personne. Si vous souhaitez vous occuper de plusieurs colonies, dirigez-vous plutôt vers des espèces à la démographie plus modeste. Vous pouvez aussi vous orientez sur des taxons susceptibles de se reproduire en captivité afin de rajouter une dimension supplémentaire à votre passion, comme certaines Temnothorax, Aphaenogaster ou d’autres espèces plus atypiques.

Afin de ne pas bouleverser nos écosystèmes nous insistons sur le fait que vos fondations ou vos colonies ne doivent jamais être relâchées en nature, et ce même si l’espèce est présente dans votre région ou dans votre jardin. Les risques de pollution génétique existent et afin de ne pas perturber les populations déjà présentes localement nous vous encourageons à ne pas opter pour cette méthode qui puisse sembler louable au premier abord, mais ce n’est en réalité pas une bonne idée. Si vous êtes contraint de devoir vous séparer de vos fourmis il existe de nombreuses communautés où vous trouverez des personnes qui pourront reprendre vos colonies, et même parfois quelques organismes comme les musées pourraient être intéressés.

Chapitre II : Récolte d'une gyne, identification et fondation

Trouver sa reine :

L’élément essentiel pour commencer l’élevage sera de trouver une “gyne”. Il s’agit de l’individu le plus important, car c’est le seul à pouvoir donner naissance à des ouvrières pour faire grandir la fondation.

Pour trouver cette reine, il vous faudra attendre la période des essaimages de l’espèce qui vous intéresse. En Europe, ils ont généralement lieu entre avril et novembre, avec un pic entre juin et juillet. Ils surviennent souvent durant les journées chaudes, le lendemain d’une forte pluie (une haute hygrométrie dans l’air est un facteur important pour provoquer l’essaimage chez un certain nombre d’espèces), et peuvent être plus ou moins discrets ou remarquables en fonction des genres.

Si vous vous trouvez dans une commune dans laquelle l’espèce que vous rechercher est présente, vous trouverez sur le sol ou sur les arbres aux alentours des gynes ayant perdues leurs ailes (dites désailées), et s’étant donc logiquement accouplées avec des mâles juste avant. Pour savoir si une espèce est présente chez vous, n’hésitez pas à consulter certains sites naturalistes participatifs, comme iNaturalist ou bien Antarea. Si vous êtes présent(e) sur des forums de myrmecophilie, vous pouvez aussi demander à des passionnés d’autres régions de vous envoyer une gyne qu’ils auront récoltée. La plupart accepteront sans soucis, moyennant une prise en charge des frais du colis.

A noter que pour obtenir une gyne, il ne faudra pas déterrer de colonie déjà établie, ou prélever des sexués de manière excessive. Cette pratique s’appelle le pillage, et est néfaste pour les écosystèmes. Une colonie sauvage produira chaque année des dizaines de princesses et de mâles. La plupart ne survivront pas, étant consommés par des oiseaux, mammifères ou d’autres insectes. Récolter une gyne à cette occasion aura un impact environnemental nul, mais prélever directement la colonie mère ou une part importante de ses individus reproducteurs privera l’écosystème d’un maillon essentiel. Les fourmis sont à la fois des prédatrices d’invertébrés, des charognardes, des animaux dispersant des graines et des proies pour d’autres êtres vivants.

Ceci étant dit, comment reconnaître à coup sûr la silhouette d’une gyne désailée ? La taille sera généralement un bon indice, car les reines sont plus grandes que les ouvrières d’une même espèce. Elles possèdent aussi souvent un abdomen (gastre) plus volumineux.

Ces caractéristiques étant néanmoins variables en fonction des individus, il faudra surtout se référer aux critères suivants :

- Un thorax volumineux, logeant les puissants muscles alaires nécessaires à l’essaimage, qui serviront par la suite de réserves de nourriture durant la fondation.

- Des cicatrices ailaires là où les ailes étaient précédemment attachées.

- Des ocelles, trois petits yeux disposés en triangle sur le front. Attention néanmoins : les ouvrières de certains genres, comme les Formica, ont également des ocelles.

L’identification :

L’une des étapes les plus importantes après l’obtention d’une gyne est de la faire identifier, ce afin d’être certain(e) du genre et de l’espèce à laquelle elle appartient. L’identification de votre fourmi est primordiale, car chaque espèce a des besoins qui lui sont propres. L’identification précise est parfois une tâche complexe, nécessitant de l’expérience ainsi qu’une méthode relativement pointue, c’est pourquoi nous ne développerons pas plus cette partie dans ce guide. Pour découvrir les critères permettant de connaître l’espèce de votre fourmi, nous vous invitons à lire cette clé. Nous vous conseillons également de rejoindre un groupe de passionnés dans lequel vous pourrez demander une aide à l’identification, après avoir fourni quelques informations essentielles. Si vous avez acheté votre gyne ou fondation auprès d’une boutique, nous vous invitons fortement à la faire ré-identifier. La détermination minutieuse d’une espèce est parfois une étape négligée par les vendeurs, il est donc récurrent de trouver de légères ou grossières erreurs dans l’appellation des fourmis provenant du commerce.

(Ici, la fourmi est une Mystrium oberthueri) ; @One_Ants

La fondation :

Une fois la gyne identifiée, place à l’étape la plus cruciale avant l’obtention d’une colonie : la fondation.

Il s’agit du moment où la gyne fraîchement fécondée va creuser sa loge, puis commencer à pondre et élever son couvain seule, jusqu’à la naissance de la première génération d’ouvrières.

Il existe plusieurs types de fondation en fonction des espèces :

- La fondation indépendante et claustrale : la gyne ne sort pas de sa loge et nourrit son couvain avec ses réserves jusqu’à l’arrivée des premières ouvrières.

- La fondation indépendante et semi-claustrale : la gyne sort régulièrement de sa loge pour trouver de la nourriture dans le but d’alimenter son couvain, qu’elle élève seule jusqu’à l’arrivée des premières ouvrières.

- La fondation dépendante : la gyne ne peut pas fonder seule. Elle part du nid, accompagnée d’ouvrières de son espèce (bouturage ou fission coloniale), ou bien s’infiltre dans le nid d’une autre espèce (parasitisme social).

Il existe également une autre forme, appelée la fondation par pléométrose. Il s’agit d’un mode de fondation dans lequel plusieurs gynes fécondées vont joindre leurs efforts pour fonder une colonie. Cette fondation aboutira généralement sur une monogynie (une colonie ne comportant qu’une seule reine) car seule la gyne la plus robuste sera acceptée et épargnée par les ouvrières au fur et à mesure de l’avancée du développement de la colonie. Chez certaines espèces, aucune reine n’est tuée. Il coexiste alors plusieurs gynes qui pondent ensembles au sein de la même colonie, on appelle cela la polygynie ou l’oligogynie.

En opposition, on nomme haplométrose le mode de fondation par lequel une gyne seule va fonder sa colonie sans aide extérieure (pour à la fin aboutir à une monogynie, ou adopter ultérieurement de nouvelles reines pour former une polygynie « secondaire »).

Chaque espèce suit une forme de fondation qui lui est propre. En France métropolitaine, la majorité des fourmis fonde de manière indépendante et claustrale en haplométrose (la gyne ne sort pas de sa loge et nourrit son couvain avec ses réserves jusqu’à l’arrivée des premières ouvrières, elle n’est pas accompagnée par d’autres gynes de la même espèce pour fonder).

Pour préparer une installation qui permettra à la gyne de fonder, il vous faudra au préalable connaître son mode de fondation. Ainsi, nous vous conseillons de lire la fiche d’élevage de votre espèce ou de demander l’avis de passionnés plus expérimentés dans le but de maximiser vos chances de réussite. La méthode la plus utilisée et la plus simple, adoptée par tous les éleveurs depuis des années, est celle du tube à essai avec réserve d’eau. Polyvalent, facilement stockable et transportable, le tube à essai sera un outil parfait qui permettra à une gyne de se sentir comme dans sa galerie afin de la faire fonder.

Prenez un tube à essai de diamètre 15 à 20 mm, remplissez le tube d’eau minérale ou déminéralisée aux 2/3 puis insérez une boule de coton tassée et bien épaisse jusqu’à atteindre l’eau, mettez la gyne dedans puis fermez le tube avec un autre morceau de coton, peu tassé. Ensuite il vous suffira d’enrouler votre tube dans un papier d’aluminium (ou autre feuille opaque) pour que la gyne soit à l’obscurité, et de poser ce tube dans un endroit calme à l’abri de la lumière et des vibrations. Si l’espèce que vous avez choisi a un mode de fondation claustrale, le travail s’arrête ici : laissez le tube tranquille, ne nourrissez pas la fourmi durant cette période et ignorez là pendant 6/7 semaines. La fondation est parfois longue, il arrive également que les gynes ne pondent qu’après avoir réalisé une diapause (“hibernation” chez les fourmis). Alors soyez patient, laissez votre reine tranquille et profitez de cette période pour préparer l’arrivée des premières ouvrières. L’un des facteurs le plus important pour qu’une gyne puisse fonder est l’absence de stress.

En revanche, si votre espèce a un mode de fondation semi-claustrale, vous allez devoir nourrir votre fourmi 2 à 3 fois par semaine avec du liquide sucré et des insectes morts durant la fondation. Il serait très stressant pour votre gyne de la nourrir directement dans le tube. Pour pallier à ce problème, les éleveurs ont trouvé une solution : relier le tube enroulé dans de l’aluminium à une aire de chasse (appelée « ADC »). Il s’agit une zone extérieure au nid dans laquelle la fourmi peut se balader librement en quête de nourriture. Nous vous conseillons dans ce cas de boucher partiellement l’entrée du tube avec du coton, et d’insérer une paille ou une tige végétale creuse pour permettre à la gyne de sortir, tout en conservant un tube relativement fermé. Cela permettra de conserver l’humidité et les phéromones de la reine à l’intérieur.

Chapitre III : L’alimentation

Avant d’envisager de prendre une colonie chez sois, il est essentiel de savoir ce que vos occupantes vont manger.

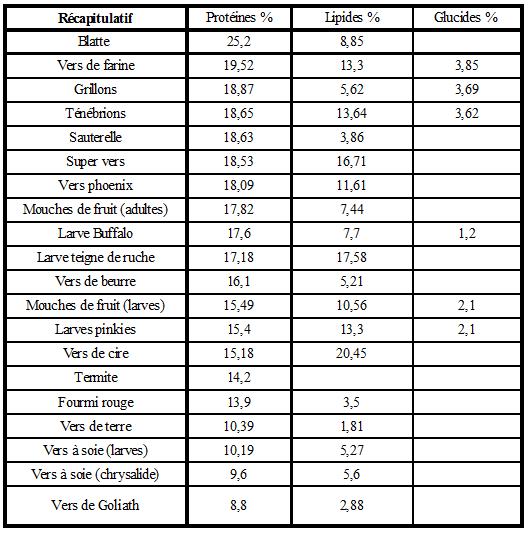

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire un peu de vulgarisation. L’organisme des fourmis, comme chez l’homme, à besoin de macronutriments, aussi connus sous le nom de glucides, lipides et protéines. Chacun d’entre eux a un rôle bien précis dans les cellules. Les glucides ont pour principal rôle la production d’énergie, essentielle à la vie active de nos fourmis. Les lipides sont les composants principaux de la membrane cellulaire, peuvent être également utilisés pour la production d’énergie et possèdent un rôle hormonal majeur chez les fourmis. Enfin, les protéines participent, entre autres, à l’expression de l’ADN, l’activité enzymatique (exemple : venin des ponérines) et la composition cellulaire.

Aux côtés des macronutriments, on retrouve les micronutriments ; ceux-ci sont nombreux, et regroupent les vitamines et sels minéraux essentiels à la vie cellulaire. Ils sont plus difficiles à quantifier dans la nutrition en élevage mais tout aussi nécessaires. Certaines espèces en ont notamment besoin pour produire des sexués (A. Bhatkar, W. H. Whitcomb, 1970). Pour la plupart des espèces, les glucides seront donnés sous forme de liquide sucré (parfois appelé miellat synthétique), tandis que les lipides, les protéines et les micronutriments proviendront des insectes.

Le liquide sucré :

Comment composer son liquide sucré ?

En premier lieu, il faut choisir la base liquide de votre liquide sucré souvent abrégé « LS » dans la communauté. Le plus simple est l’eau minérale (préférable à l’eau du robinet pour son absence de chlore, et pour éviter d’éventuels résidus de pesticides). Il a parfois été conseillé d’ajouter dans le pseudo-miellat des liquides protéinés tels que le lait ; cette alternative est en réalité à éviter, car une fois ces nutriments mélangés, les ouvrières ne seront plus capables de les séparer elles-mêmes. Or, ils ne sont pas destinés aux mêmes individus dans la colonie (les aliments sucrés étant plutôt consommés par les adultes, là où les protéines et glucides reviendront avant tout aux larves et dans une moindre mesure aux reines). Leur distribution en un liquide unique pourrait d’ailleurs être susceptible de conduire à des mortalités prématurées chez les ouvrières. Il vaut mieux séparer les aliments sucrés et protéinés pour laisser les fourmis décider de prendre uniquement ce dont elles ont besoin.

Dans un deuxième temps, on ajoutera une ou plusieurs substances sucrées, afin de les dissoudre dans votre base liquide. Vous pouvez utiliser du sucre blanc, du sucre roux, du sirop (agave, érable, coco, fruits divers…). Veillez cependant à ce que vos produits soient bio. On essaiera d’avoir une concentration de sucre dans le « LS » à hauteur de 10%. Enfin l’ajout de compléments en micronutriments sous forme de vitamines n’est pas obligatoire, mais cela peut être un plus.

Certaines personnes choisissent d’acheter sur Internet des liquides sucrés prêt à l’emploi destinés aux fourmis. Ces liquides sont souvent efficaces mais onéreux. Il semblerait que bon nombre des liquides sucrés vendu sur Internet soient en réalité des liquides destinées à l’alimentation des abeilles, revendues dans un plus petit contenant.

Comment distribuer le liquide sucré ?

La plupart du temps, le liquide sucré sera mit à disposition dans des abreuvoirs. A noter que l’ajout d’un abreuvoir contenant uniquement de l’eau est intéressant, il permettra aux fourmis de s’hydrater sans devoir forcément absorber des glucides avec. Pour les plus petites espèces, il est conseillé d’imbiber un coton de « LS » pour le nourrissage, afin d’éviter les noyades, mais ce dernier sèchera en quelques heures. Dans la nature, les ouvrières fourragent quotidiennement, leur donner accès a une source de sucre en continue est donc nécessaire. Il faudra également faire attention avec la plupart des abreuvoirs du commerce qui peuvent facilement fuiter sous l’effet de la fermentation du liquide sucré.

Autres sources de glucides :

- Les fruits

À côté de votre liquide sucré, vous pouvez disposer dans l’air de chasse des fruits bien mûrs. Ils sont riches en fructose (sucre naturel facilement assimilable par les fourmis), mais aussi en vitamines. Ils permettent également d’observer un comportement naturel, les fourmis sauvages léchant souvent des fruits tombés au sol. Il faudra seulement veillez à les prendre BIO, bien les laver et les éplucher, la peau des fruits du commerce étant souvent recouverte de pesticides. Évitez aussi certains fruits acides, comme les agrumes. N’hésitez pas à varier les fruits proposés, certains plairont plus que d’autres en fonction de l’espèce de vos fourmis.

- Les Beetle Jelly et le Repashy

Ce sont des gelées protéinées commercialisées en terrariophilie afin de nourrir les coléoptères adultes. Il existe différentes compositions et parfums, allant du sucre roux à la banane. Elles ont l’avantage de pouvoir rester plusieurs jours sans sécher dans l’aire de chasse et de faire un apport complet à vos fourmis en plus du liquide sucré, notamment en protéines. Cela peut être un bon compromis si vous vous absentez quelques temps de chez vous. Si vous deviez vous tournez vers un seul type de Beetle jelly, nous vous conseillerons celles spécialement conçues pour les scarabées japonais. Elles sont blanches, et bien que moins sucrées, possèdent un plus large spectre en acides aminés et vitamines. Elles sont utilisées au Japon pour l’élevage de dynastes et de lucanes, elles ont l’avantage de sécher bien moins vite que leurs concurrentes et d’être le meilleur compromis pour un apport occasionnel. Sinon, vous pouvez également en faire vous-même, en utilisant de l’agar-agar ou de la gélatine comme gélifiant.

Un autre produit également utilisé en terrariophilie et pouvant être utile en myrmécologie est le Repashy : une compote très riche et très sucrée pour reptiles frugivores, souvent appréciée des fourmis.

Remarque :

Il se peut que vous ne voyez pas vos fourmis se nourrir, mais cela ne signifie pas qu’elles ne le font pas. En effet, comme il n’y a au stade de fondation que peu d’ouvrières et de couvain, leurs besoins en nourriture sont très faibles et leurs sorties dans l’aire de chasse ne sont que peu fréquentes. Une solution très simple pour savoir si elles s’alimentent correctement est de repérer leur physogastrie. Il s’agit d’un étirement du gastre d’une fourmi pour stocker de la nourriture sous forme liquide, il se repère grâce à des rayures translucides sur l’abdomen.

Les protéines et lipides :

Dans la nature, les fourmis sont opportunistes, c’est-à-dire que la moindre source de nourriture leur convient pour peu qu’elle demande peu d’effort individuel pour être récoltée. Elles jouent un rôle majeur dans les écosystèmes en se nourrissant des cadavres d’insectes et animaux morts. Les protéines ainsi récoltées servent en grande partie à nourrir les larves de la colonie afin de permettre leur développement. Les biologistes estiment qu’il y a 7,7 millions d’espèces vivantes sur Terre dont des milliers seraient consommés par des fourmis, dresser précisément une “liste de courses” pour vos fourmis serait donc impossible. Il vous faudra vous tourner vers une espèce de nourriciers qui vous semblera facile à élever.

Point important : l’élevage d’une espèce d’insecte qui servira de proie à vos fourmis deviendra obligatoire avec le temps, que cela soit pour une raison budgétaire ou de facilité d’approvisionnement (rappelons que certaines espèces consommerons plus d’une dizaine d’insecte de la taille de blattes par jour au bout de quelques années). Prévoyez d’aménager des caisses d’élevage dès la première diapause.

Comment donnez des insectes à mes fourmis ?

Il est possible dans un premier temps d’aller chercher des insectes dans votre jardin, la grande majorité sera accepté par vos fourmis. Évitez seulement les insectes aux couleurs vives (souvent toxiques), les autres hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons,…pouvant être dans de rares cas porteurs de maladies transmissibles aux fourmis), et bien évidemment les espèces protégées ou localement rares. Par principe de précaution, il peut être conseillé de congeler 24 à 48 h tout animal extérieur afin d’éliminer le risque d’arrivée de parasites dans votre colonie, bien que cela soit excessivement rare et que certaines fourmis peuvent refuser les proies décongelées.

Aujourd’hui, de nombreux insectes sont élevés dans un but nourricier en terrariophilie et en alimentation humaine. On y retrouve des larves de coléoptères comme Tenebrio molitor (“vers de farine”), Zophobas morio (“vers morio”), ou encore Pachnoda marginata (“Dolas”), des insectes chantants comme des grillons ou criquets, des insectes volants tels que des drosophiles ou des mouches, et des blattes comme les Shelfordella lateralis (“Red runner”), Blaptica dubia (“Blatte dubia”) ou encore Pycnoscelus sp. . Les insectes cités précédemment sont facilement trouvables en animalerie afin d’initier un élevage nourricier à destination de vos fourmis. Elles lècheront d’abord l’hémolymphe (équivalent du sang) contenu dans les insectes que vous leur donnerez, c’est pourquoi elles auront une préférence pour les insectes fraîchement tués.

Pour ce faire, vous pouvez placer les insectes quelques secondes à quelques minutes au congélateur (en fonction de leur taille) pour les faire entrer en léthargie. Ensuite, munissez vous d’une lame de rasoir ou d’un cuter aiguisé ou des ciseaux et décapiter l’insecte pour le tuer. Découpez le ensuite en plusieurs morceaux si nécessaire, car certains insectes, comme les vers de farine, possèdent un exosquelette difficile à percer pour les fourmis.

Tableau récapitulatif des valeurs nutritives de plusieurs espèces couramment utilisées comment source de nourriture.

Par DMX (Myrmecofourmis.org)

D’autres sources de protéines comme de l’œuf ou de la viande pourront également être proposées occasionnellement, mais veillez à ce que ces aliments ne pourrissent pas dans l’aire de chasse. Veillez également à ce que ces produits soient non transformés, ils doivent être donner crus ou cuits sans additifs, le sel étant plus ou moins nocif pour nos fourmis il est préférable d’éviter tout aliment qui pourraient en contenir.

Le Bhaktar, un aliment artificiel qui peut dépanner :

Si vous prévoyez de vous absenter un moment de chez vous, vous pouvez créé vous même une gelée sucrée et protéinée appelée Bhaktar, d’après la recette de A. Bhatkar, W. H. Whitcomb. Vous trouverez cette recette dans notre guide : préparer un départ en vacances pour ses fourmis

Régimes alimentaires particuliers :

Certaines espèces rencontrées en élevage pourront avoir un régime particulier : graines, feuilles, couvain d’autres fourmis, proies spécifiques… Dans ces cas particuliers nous vous invitons à consulter nos fiches d’élevages. Gardez cependant à l’esprit que certains de ces régimes pourraient être contraignants sur le long terme.

Comme toujours, favorisez les circuits courts, les aliments peu transformés et les aliments BIO car ils contiennent moins de pesticides, nocifs pour les insectes et donc pour les fourmis.

Chapitre IV : Paramètres à observer, aire de chasse, mise en nid, et diapause

Les paramètres importants :

En plus d’une alimentation adaptée et équilibrée, chaque espèce de fourmi nécessite des conditions de maintien qui lui sont propres. Les principaux paramètres à considérer sont :

- L’hygrométrie : la proportion d’eau contenue dans l’air de la fourmilière, ou la proportion de surface humidifiée dans le nid.

- La température : la chaleur interne et externe du nid.

- La luminosité : l’intensité lumineuse à l’intérieur et à l’extérieur du nid.

Hygrométrie :

Toutes les fourmis ne vivent pas dans les mêmes biotopes. Ainsi l’accès à l’eau sous forme liquide et gazeuse diffère en fonction de l’environnement d’origine d’une espèce, et à finit par conditionner la quantité d’eau nécessaire à leur survie. Attention, les apparences peuvent être trompeuses, des fourmis vivants dans un environnement semblant sec peuvent demander une hygrométrie importante car, sans que vous le remarquiez, le sol du milieu peut être humide à une certaine profondeur. Ainsi nous vous conseillons de consulter nos fiches, ainsi que d’autres éleveurs pour connaître les besoins de vos fourmis.

L’hygrométrie est quantifiée en pourcentage (taux d’eau sous forme gazeuse dans l’air par rapport au taux à saturation) :

- 100% L’air est saturée d’humidité.

- 60% à 50% C’est le taux d’hygrométrie normale dans une maison en Europe.

- 20% C’est le taux d’hygrométrie d’un nid sec chauffé à 28°C.

- 0% L’air est parfaitement sec.

Les nids artificiels dans lesquels sont élevées les fourmis possèdent normalement une ou plusieurs réserves dans lesquelles on peut ajouter de l’eau déminéralisée pour humidifier les différentes salles du nid (attention à ne pas utiliser de l’eau en bouteille ou du robinet, le calcaire finirait par boucher les pores de la réserve). En fonction des besoins de votre espèce, de la température et de l’humidité de votre logement, il faudra remplir ces réserves une ou plusieurs fois par semaine.

Une fourmilière est constituée de 2 parties hygrométriques : une zone humide (située juste à proximité de la réserve d’eau) et une zone sèche, séparées par un gradient hygrométrique qui permet aux fourmis de choisir la zone qu’il leur convient. En tube de fondation, les fourmis réguleront elles-mêmes l’hygrométrie tant que la réserve d’eau ne sera pas sèche.

On qualifie de xérophile les espèces de fourmis ne nécessitant pas une forte hygrométrie dans leur nid tandis que l’on dit hydrophile les espèces en ayant besoin. En plus d’une hygrométrie adaptée à votre espèce, nous conseillons d’ajouter en complément un abreuvoir d’eau dans l’aire de chasse de vos fourmis, comme mentionné dans le Chapitre III. Cela leur permettra non seulement d’aller se désaltérer en-cas de besoin, mais aussi d’avoir accès à de l’eau en cas d’oubli d’humidification.

Température :

Toutes les espèces de fourmis n’ont pas les mêmes besoins thermiques. Certaines espèces vont demander un chauffage tandis que d’autres se satisferont de la température ambiante d’une maison. Les espèces nécessitant d’être chauffées requièrent du matériel de terrariophilie pour augmenter la température du nid. Un tapis chauffant de 5 à 7 W fera parfaitement l’affaire il nécessitera cependant d’être couplé à un thermostat pour éviter tout risque de surchauffe de vos fourmis.

A la manière de l’humidification d’un nid, il vous faudra créer un gradient thermique dans le nid avec un point chaud et un point frais, à température ambiante. Par conséquent nous recommandons de ne chauffer que la moitié du nid ou du tube.

Attention à ne pas surchauffer et à vérifier régulièrement la température émise par votre dispositif de chauffage avec un thermomètre.

Si la chaleur a un effet positif dans le développement du couvain chez les espèces dites “thermophiles“, elle peut également nuire à la colonie si elle est trop importante.

La luminosité :

Afin de stimuler l’activité de votre colonie et de permettre aux espèce endogène de préparer leur diapause, il est conseillé d’exposer l’aire de chasse (et non le nid) de vos protégées à une lumière assez vive. Que cela soit par des ampoules ou rampe LED, ou en plaçant la colonie à proximité d’une fenêtre lumineuse (attention à ne pas mettre le nid juste derrière pour éviter les coups de chaud). Il est en revanche fortement conseillé de placer un carton opaque ou une feuille d’aluminium sur le nid ou le tube de fondation pour limiter le stress de la gyne, l’exposition prolongée aux UV du soleil étant d’ailleurs un facteur mutagène pour le couvain d’une colonie.

L’aire de chasse (ou « ADC »):

Il s’agit de la partie de l’installation qui va occuper autant, si ce n’est d’avantage, de place que le nid. Il s’agit simplement d’une grande cuve, pouvant être un ancien aquarium comme une boîte de rangement ouverte, dans laquelle les ouvrières pourront se balader en sortant du nid. Elles iront y fourrager, c’est à dire qu’elles parcoureront ce vaste monde à la recherche de nourriture. Vous placerez dedans vos abreuvoirs, vos gamelles d’insectes, ainsi que tout élément décoratif que vous souhaitez. Le nid peut être placé directement dans l’aire de chasse, ou être reliée à elle via un tuyau de raccord. Nous vous conseillons, surtout dans le cas des ADC en plastique, de couler une dalle de plâtre au fond, afin d’augmenter l’adhérence et que les ouvrières puissent se déplacer sans gène. L’air de chasse devra être ouvert pour simuler un environnement extérieur, bien différencié du nid (auquel cas, les ouvrières pourraient décider de déménager le couvain ou la gyne dedans…). Les bords internes de l’ADC devront nécessairement comporter une bande d’anti évasion, empêchant votre colonie de sortir conquérir votre maison. Pour la plupart des espèces, de l’huile de paraffine ou de l’huile végétale étalée fera l’affaire. Pour certaines espèces récalcitrantes, du Talcool (un mélange de talc, d’alcool sans additifs) devra être utilisé. Quelques rares espèces particulièrement acrobatiques devront être retenues avec du Téflon (bien que nous n’encourageons pas cette méthode, de part la conception extrêmement polluante de ce composé et à cause de ses impacts suspectés sur la santé). À défaut, il peut être envisagé de fermer l’aire de chasse avec un couvercle grillagé, et de créé des douves d’eau (notamment en plaçant l’aire de chasse dans une cuve plus grande).

La mise en nid :

Une fois votre fondation devenue populeuse, il faudra songer à la transférer dans un nid que vous aurez préparer pour l’occasion. Les fourmis n’ayant pas toutes les mêmes besoins, elles ne nécessitent donc pas la même installation. La conception d’une installation adaptée est une tâche complexe que nous n’aborderons pas dans ce guide. Nous vous invitons donc à lire les guides de construction de nids , ainsi que nos fiches d’élevage pour vous aider dans votre démarche.

La diapause :

La diapause est un équivalent de l’hibernation chez les insectes. Nécessaire chez les fourmis de climat tempéré, elle induit des modifications durables dans le comportement, l’espérance de vie et le développement d’une colonie. Ce sujet méritait son propre guide, nous vous renvoyons donc sur la page associée.

Sources :

- Bhatkar, A., & Whitcomb, W. H. (1970). Artificial diet for rearing various species of ants. Florida Entomologist, 229-232. https://www.jstor.org/stable/3493193?seq=1

- Myrmecofourmis.org, Tableau : valeurs nutrionnelles des insectes nourriciers, par DMX, 14/08/2010, consulté le 27/07/2025. https://www.myrmecofourmis.org/forum/viewtopic.php?t=5222

Photographie de couverture du guide : Triturus.

Rédaction : Chamallow_Sauvage, adapté d’après l’ancien guide d’Antariums v4 (BBphok, Claviger, Jojo, Mahé, One_Ants, Ookami, Raloufifa Triturus)