(⚠️Problèmes majeurs ⚠️)

Les colonies présentes sur le marché sont presque systématiquement issues de pillages, c’est-à-dire que les nids matures sont directement déterrés dans la nature. Outre les problèmes éthiques et surtout environnementaux que posent cette méthode de prélèvement, ces colonies sont également particulièrement instables en élevage et la réussite de leur maintien est extrêmement hasardeuse, sans compter qu’elles portent très souvent des acariens phorétiques.

Nous vous conseillons donc de n’adopter cette espèce que si vous avez en tête un projet de reproduction en captivité très concret, et que vous êtes prêts à faire face au risque de perte de la colonie même dans des conditions optimales durant la période de stabilisation.

Notez également que cette fiche se concentre sur la sous-espèce nominale (Harpegnathos venator venator).

1) CLASSIFICATION ET SIGNIFICATION :

Famille : Formicidae

Sous-famille : Ponerinae

Tribu : Ponerini

Genre : Harpegnathos

Espèce : Harpegnathos venator

Taxonomiste et année de description : Smith, 1858 (sous le nom de Drepanognathus venator).

Noms vernaculaires : Fourmi sauteuse (français), asian jumping ant ou giant jumping ant (anglais), มดเขีย Ŗ วโงง้ (thaïlandais), 獵鐮猛蟻 (chinois traditionnel), 猎镰猛蚁 (chinois simplifié).

Synonymes : Aucun synonyme n’est actuellement encore utilisé.

Étymologie genre : Du grec ancien ἅρπη (hárpê), « faux, serpe », et γνάθος (gnáthos), « mâchoire », en référence à la forme unique des mandibules de ce genre.

Étymologie espèce : Du latin venator, « chasseur ».

2) MORPHOLOGIE ET IDENTIFICATION :

TAILLE OUVRIÈRES : 16 à 18 mm (de l’apex des mandibules à l’apex du gastre)

TAILLE GYNE : 18 à 20 mm

TAILLE MÂLE : 10 mm

Romain (via Discord), tous droits réservés.

MORPHISME : Monomorphe ; la taille des ouvrières d’une même colonie n’est sujette qu’à de très légères variations.

IDENTIFICATION : La forme unique des mandibules des Harpegnathos est suffisante pour identifier le genre à coup sûr. Seules H. venator et H. saltator sont décrites d’Asie continentale ; on pourra aisément les séparer sur la base de leur coloration, puisque la première est intégralement noire ou brun sombre là où la seconde a au moins le mesosoma (souvent également la tête) rouge.

Cependant, à Bornéo, Harpegnathos venator pourra être confondue avec H. hobbyi et H. macgregori. Elle pourra être différenciée de la première par son aspect mat (brillant chez H. hobbyi), et de la seconde par son pronotum réticulo-ponctué (distinctement strié chez H. macgregori).

La sous-espèce H. venator rugosus, de statut taxonomique très douteux, est différenciée de la sous-espèce nominale (H. venator venator) par son premier tergite plus rugueux.

Aux Philippines, la sous-espèce nominale est en outre remplacée par H. venator chapmani (qui se distingue par une coloration plus sombre à l’exception d’une tache orangée plus ou moins étendue sur le gastre). Ce taxon, nettement différent de la sous-espèce nominale par son comportement et sa silhouette plus ramassée, constitue potentiellement une espèce à part entière.

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉS PHYSIQUES : Les ouvrières sont intégralement noires ou brun sombre, à l’exception des appendices et de l’apex du gastre qui sont rougeâtres à orangés. Leur silhouette est longiligne quoiqu’assez épaisse. Elles se distinguent avant tout par leurs mandibules longues, fines, presque droites et pourvues de très nombreux denticules, avec une plus grande dent basale permettant la manipulation du couvain et du substrat. Leurs yeux sont aussi particulièrement grands, comptant plus d’un millier d’ommatidies par œil, et leurs ocelles sont développés, ce qui leur confère une des meilleures visions parmi les ouvrières de fourmis. Leur chromatogenèse étant assez longue, les ouvrières émergeant des cocons restent intégralement jaunâtres durant quelques jours avant de se pigmenter, après quoi leurs mandibules restent encore orangées durant quelques semaines.

Les reines sont très semblables aux ouvrières, mais peuvent classiquement en être distinguées par un mesosoma légèrement plus développé et portant des cicatrices alaires. Leurs ailes sont courtes et particulièrement sombres.

Les mâles ont une singulière allure de guêpe. Ils ont souvent une tête et un gastre rougeâtres, un mesosoma noir et des appendices clairs, même si cette coloration est susceptible de varier d’un individu à un autre.

Les oeufs sont ovoïdes et ne peuvent pas être collés en grappes. Les larves sont dotées d’un « cou » très mobile.

Claviger

3) BIOLOGIE :

BIOTOPE : Ces fourmis se rencontrent avant tout dans les forêts tropicales primaires ou secondaires. Elles peuvent être retrouvées du niveau de la mer jusqu’à 1 200 mètres d’altitude.

NIDIFICATION : Les nids sont toujours terricoles. Ils se trouvent souvent sur les parois inclinées (y compris à la verticale) des pentes de terre argileuse, généralement exposées au soleil.

Le nid ne comporte généralement qu’une entrée (rarement deux), qui est entourée d’une structure proéminente prenant plus ou moins la forme d’un entonnoir ou d’une cheminée approchant 3 cm de diamètre. Elle débouche sur une vaste salle circulaire et horizontale, d’environ 2 cm de hauteur pour à peu près 13 cm de diamètre, où le couvain est élevé et où les proies sont entreposées. Une autre entrée en entonnoir s’ouvre au plafond de cette salle, et mène à une deuxième chambre de dimensions similaires contenant principalement des individus adultes. Le sol de ces salles est plat, et toutes les parois sont couvertes d’un agglomérat de matériaux (notamment de restes de cocons) leur donnant un aspect lisse.

Dans certains nids, un simple couloir part de la première salle pour mener à un dépotoir interne où se développent des commensaux, notamment de petits iules. Cette pièce surnuméraire pourrait également permettre de retenir l’eau afin d’éviter que le nid soit inondé lors des fortes pluies.

Cette même structure se retrouve dans la quasi-totalité des nids quelle que soit leur démographie, sauf lorsqu’ils doivent être reconstruits ou lors de la fondation, où ils ne sont d’abord constitués que d’une seule petite salle de forme irrégulière.

L’élaboration du nid étant lente et demandant beaucoup d’énergie à la colonie, il est probable qu’elle ne cherche jamais ou presque à déménager si aucune contrainte extérieure ne l’y oblige.

DÉMOGRAPHIE : Les colonies, peu peuplées, comportent jusqu’à 110 ouvrières.

PARTICULARITÉS COMPORTEMENTALES : Les ouvrières d’Harpegnathos venator fourragent en solitaire, au sol ou dans la végétation basse, en se déplaçant lentement et en se repérant grâce à leur excellente vue, suffisante pour repérer des mouvements à plus d’un mètre de distance. Lorsqu’elles aperçoivent une proie, elles se mettent à l’observer longuement en agitant leur gastre, puis, au moment opportun, bondissent soudainement et la saisissent entre leurs longues mandibules avant de la piquer.

Leur venin paralyse les arthropodes plutôt que de les tuer, ce qui leur permet de les conserver dans le nid durant quelques jours sans qu’ils ne pourrissent. Bien qu’elles ne piquent que rarement pour se défendre, elles en restent néanmoins capables (notamment si le nid est directement dérangé ou si une ouvrière se retrouve coincée), ce qui occasionnera chez l’humain une faible douleur (classée à 1 sur l’échelle de Schmidt) et pourrait être dangereux en cas de réaction allergique.

Afin d’attraper une proie, de fuir un prédateur ou simplement de se déplacer, ces fourmis sont capables d’effectuer des sauts spectaculaires.

Les colonies peuvent assez souvent comporter des gynes désailées mais non fécondées, qui se comportent alors comme des ouvrières.

Les interactions agressives entre individus sont habituellement rares, sauf lorsque la colonie devient orpheline, auquel cas une nouvelle hiérarchie doit être formée et des « joutes » ritualisées sont susceptibles d’avoir lieu entre les ouvrières. Ces interactions de dominance restent bénignes.

ALIMENTATION : Harpegnathos venator est une chasseuse généraliste se nourrissant d’arthropodes en tout genre, mais avant tout de proies molles et vives. Elle n’effectue pas de trophallaxie, et tous les individus, y compris les larves très mobiles, se nourrissent donc directement sur les proies paralysées qui sont ramenées au nid.

ESSAIMAGE : La production de sexués et les accouplements sont susceptibles d’être observés toute l’année, mais semblent surtout avoir lieu durant la saison des pluies (ou l’été dans les régions les plus tempérées de sa large aire de répartition).

Bien que beaucoup de gynes s’envolent pour se reproduire hors du nid, des accouplements intra-nidaux sont également susceptibles d’avoir lieu.

Même en présence de reines fécondées, certaines ouvrières peuvent s’accoupler dans le nid, probablement surtout avec des mâles de leur propre colonie.

GYNIE : Polygyne. Même s’il est courant que les colonies ne comportent qu’une seule reine fécondée, elles peuvent être jusqu’à 10 dans certains nids. La grande majorité d’entre elles participent activement à la reproduction.

L’origine exacte de ces polygynies secondaires est inconnue ; même si elles peuvent résulter d’accouplements intra-nidaux, il serait également possible que des reines soient adoptées après s’être accouplées en-dehors du nid.

En outre, des ouvrières fécondées (jusqu’à 28) sont présentes dans de nombreuses colonies, mais ne participent pas ou peu à la ponte en présence de reines reproductrices. Une partie de ces ouvrières assureront un véritable rôle de gamergates en l’absence de reine, ce qui arrive rarement in natura.

FONDATION : Semi-claustrale et en haplométrose ; une reine fécondée creuse une loge de fondation et y élève seule une première génération d’ouvrières, en sortant régulièrement afin de chasser. Aucune pléométrose n’est documentée in natura.

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT : Homodynamique ; les colonies sont susceptibles de se développer tout au long de l’année. Selon les régions, l’activité peut néanmoins être ralentie durant la saison sèche ou l’hiver.

4) RÉPARTITION :

Harpegnathos venator se retrouve dans la majeure partie de l’Asie du Sud-Est, de Bornéo jusqu’au Sud de l’Himalaya.

5) ÉLEVAGE :

TEMPÉRATURE DE MAINTIEN : 21 à 26 °C ; le chauffage ne sera donc pas nécessaire si la température ambiante de la pièce est suffisante. Il faudra veiller à éviter les fortes chaleurs, et des pics de mortalité pourront être observés si les températures dépassent 28 °C sur une période prolongée.

HYGROMÉTRIE : 70 % à 80 % d’humidité dans l’air, y compris dans l’aire de chasse. Le substrat et le nid ne doivent cependant pas être détrempés afin d’éviter les pertes de couvain. A titre indicatif, pour un substrat composé de terre argileuse, vous devrez sentir une distincte fraîcheur en le pressant entre vos doigts, sans qu’ils n’en soient mouillés.

INSTALLATION : Il conviendra de proposer à cette espèce un nid dont les dimensions s’approcheront autant que possible de ceux qu’elles construisent in natura, c’est-à-dire qu’il devra de préférence être constitué d’une ou deux salles larges et hautes. Pour une grande colonie, un nid de mêmes dimensions que les plus grands observés dans la nature (l’équivalent de deux salles de 13 centimètres de diamètre chacune) devrait être adapté ; cependant, il vous est tout à fait possible de bouturer occasionnellement votre colonie (voir la partie « reproduction en captivité ») afin de la maintenir à une démographie plus faible, où la place qu’elle occupera sera moindre.

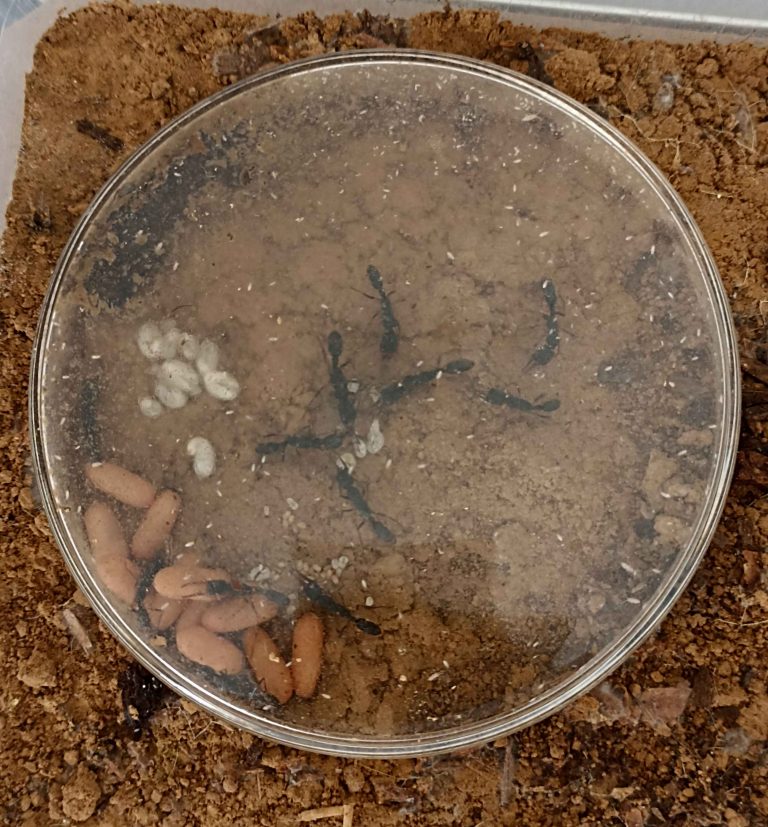

Les matériaux classiques tels que le béton cellulaire ou le plâtre résiné pourront être utilisés (tant que vous les tapissez de substrat), mais il sera également tout à fait possible de simplement retourner le couvercle d’une grande boîte de pétri sur une couche de substrat maintenue légèrement humide (en veillant à creuser une entrée suffisamment large pour que les ouvrières puissent y rentrer les proies). Contrairement à la plupart des autres fourmis, une salle un peu trop spacieuse sera préférable à une trop étroite. Quant au choix du substrat, une terre argileuse et compacte sera la meilleure option. Il sera nécessaire de laisser un cache sur le nid afin qu’elles ne soient pas stressées par les mouvements dans la pièce où elles se trouvent.

L’aire de chasse devra aussi être maintenue humide. Elle pourra être tapissée d’une fine couche (d’environ 5 à 10 mm d’épaisseur afin d’éviter que la colonie ne s’y enterre) de substrat argileux fortement tassé, sur laquelle de la litière forestière, dont des morceaux de feuilles mortes, peut être ajoutée. Il est indispensable d’introduire une microfaune abondante dans l’installation (qui pourra notamment être composée de collemboles) afin de contribuer à son hygiène et à sa stabilité, et ainsi faire concurrence aux acariens détritivores.

Il vous faudra faire attention à l’étanchéité de votre installation, puisque ces fourmis montent très bien aux parois lisses. Les barrières anti-évasions ne suffiront pas, puisqu’elles sont capables de simplement bondir au-dessus. Surtout pour une grande colonie, l’installation doit cependant être efficacement ventilée, et y ajouter des grilles d’aération ne sera donc pas superflu.

Une autre option sera d’installer la colonie en terrarium, qui, pour une grande colonie, devra avoir des dimensions conséquentes afin de lui laisser la place de librement creuser son vaste nid dans le substrat. Une couche de drainage devra alors être installée au fond du terrarium. Les Harpegnathos ne cherchant pas particulièrement à détruire la végétation, il sera tout à fait possible d’y ajouter des plantes.

L’inconvénient principal de cette option est qu’elle ne permettra pas les manipulations à l’intérieur du nid, et donc les isolations de boutures d’ouvrières.

DIAPAUSE : Pour cette espèce originaire de régions tropicales et subtropicales, aucune véritable diapause n’est requise. Cependant, il sera tout de même préférable de suivre les variations saisonnières de température de leur localité d’origine ; ainsi, pour les colonies provenant du Nord de la Thaïlande, du Vietnam ou du Sud de la Chine (les cas les plus communs pour les colonies actuellement importées), un passage aux alentours de 20 °C de décembre à janvier pourra être effectué.

ALIMENTATION : Cette espèce devra être nourrie avec des insectes (blattes, grillons, mouches…) vivants. Ils pourront être proposés au moins tous les deux ou trois jours pour les petites colonies, puis de préférence quotidiennement lorsqu’elles deviennent plus peuplées. La quantité de proies distribuées devra être adaptée à la démographie de la colonie, et surtout à son nombre de larves ; à titre indicatif, une fois que quelques dizaines d’ouvrières sont atteintes, au moins une proie devra constamment être présente dans le nid si la colonie est suffisamment nourrie.

Concernant le choix des proies, bien qu’elles soient assez généralistes, les insectes relativement mous seront à privilégier. Ainsi, les petites colonies semblent parfois bouder les proies trop dures telles que les Pycnoscelus.

Cette espèce n’acceptera généralement pas ou peu les insectes déjà morts, ce qui pose une difficulté supplémentaire pour la nourrir puisqu’il faudra faire en sorte d’éviter que les proies vivantes ne rentrent dans le nid et y stressent la colonie.

Dans ce but, il est possible pour les petites colonies de simplement couper les pattes des proies ; immobiles mais toujours vivantes, elles seront généralement acceptées.

Occasionnellement, lorsque vous voyez des ouvrières en train de fourrager, il est aussi possible de les nourrir à la pince.

En outre, la chasse étant effectuée par des ouvrières seules sans qu’aucun recrutement ne soit mobilisé, assurez-vous que les proies que vous distribuez soient suffisamment petites pour être attrapées par une ouvrière seule.

Claviger

FOREUSE ? : Non.

FONDATION : Semi-claustrale ; la gyne devra être nourrie régulièrement avec des insectes. Il faudra garder la reine puis la jeune fondation dans le plus grand calme en veillant à ne pas ou très peu l’observer. L’installation pourra simplement être une version miniature de celle des colonies plus avancées, c’est-à-dire une petite boîte de pétri retournée sur le substrat ou un large module de fondation, en évitant les tubes à essai.

Les probabilités de réussite de la fondation en captivité sont très faibles, ce qui est probablement lié au fait qu’une partie non négligeable des gynes désailées trouvées dans la nature ne sont tout simplement pas fécondées. En outre, aux rares occasions où des reines seules sont proposées sur le marché, il s’agit en réalité le plus souvent de gynes de colonies pillées ayant perdu toutes leurs ouvrières durant les transports successifs, et qui ont donc très peu de chances de parvenir à fonder de nouveau. La fondation à partir de reines nées en captivité semble moins aléatoire.

ACARIENS : Dans une grande partie des colonies d’Harpegnathos venator arrivant en élevage après avoir été pillées, il semblerait que quelques acariens phorétiques soient souvent présents sur les ouvrières (notamment au niveau des yeux), en restant au départ presque indétectables. Seul un stade de vie facultatif (la deutonymphe) de ces acariens est phorétique (et se fixe donc sur les fourmis sans pour autant les parasiter), là où les autres stades sont détritivores ; de ce fait, le meilleur moyen de lutter contre eux sera simplement de veiller à ce que la microfaune de l’installation soit suffisamment abondante pour leur faire concurrence. Cette mesure de prévention sera généralement suffisante pour éviter leur invasion.

Cependant, si votre installation n’est pas suffisamment stable, les acariens peuvent commencer à proliférer, et leur présence en trop grand nombre sur les fourmis pourra les stresser, voire finir par les tuer à terme. De fait, s’ils commencent à se développer, il vous faudra déménager la colonie dans une installation plus stable. Des acariens prédateurs pourront y être introduits, mais le résultat de ce traitement sera hasardeux et ne remplacera pas le rôle de la microfaune dans la lutte contre ces acariens.

TRANSPORT : Les colonies étant très fragiles et promptes à stresser, les remises en main propre seront à privilégier au maximum lorsqu’elles doivent voyager d’un éleveur à un autre. Cependant, si vous devez avoir recours à un envoi, placez-les de préférence dans une petite boîte aux parois tapissées de quelques couches d’essuie-tout légèrement humidifié afin d’amortir les chocs et de conserver une atmosphère suffisamment humide. Les envois en tube sont à éviter.

REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ : Puisque des accouplements intra-nidaux sont susceptibles d’avoir lieu, cette espèce sera une excellente candidate pour les tentatives de reproduction en captivité pour peu que les colonies soient bien stabilisées au préalable. Afin de maximiser la diversité génétique dans votre élevage, il est préférable d’adopter de préférence une colonie polygyne (ou, mieux, plusieurs colonies).

Une fois que la colonie mère sera suffisamment populeuse, il vous sera possible d’en isoler des boutures comportant au moins trois ouvrières (de préférence plus) ; assurez-vous que chaque bouture comporte de jeunes ouvrières (celles timides et fuyant lorsque le nid est ouvert). D’autant plus si ces boutures sont effectuées juste après une vague d’émergence de mâles, un bon nombre d’ouvrières parmi elles pourront déjà être fécondées, et la bouture se développera alors rapidement.

Cependant, dans le cas où aucun individu ne serait fécondé dans cette bouture, il vous sera possible d’essayer d’y introduire régulièrement des mâles. A défaut, les ouvrières et gynes non fécondées seront parfois capables de produire des mâles avec lesquels elles s’accoupleront, mais se reposer sur cette possibilité sera très hasardeux.

Quant aux gynes, il sera simplement possible de les isoler dans une installation de fondation lorsque vous les verrez sortir dans l’aire de chasse, puis d’y ajouter un mâle (de préférence venant d’une autre colonie).

De manière globale, la reproduction en captivité de cette espèce reste en grande partie à expérimenter, et les protocoles exacts permettant de l’effectuer au mieux ne sont pas encore bien connus. Au contraire, l’espèce proche Harpegnathos saltator, dont la biologie est bien plus documentée, a été reproduite en captivité avec succès sur de multiples générations, aussi bien en laboratoire qu’en élevage amateur, depuis une trentaine d’années.

A noter qu’H. saltator semble immunisée à la production de mâles diploïdes (la principale conséquence néfaste de la consanguinité chez la plupart des fourmis) ; même si rien ne prouve pour le moment que ce soit également le cas chez H. venator, il est probable qu’elle ait une résistance similaire à la consanguinité qui puisse favoriser son élevage sur le long terme.

DÉTAILS À AJOUTER : Les colonies présentes sur le marché sont presque systématiquement issues de pillages, c’est-à-dire que les nids matures sont directement déterrés dans la nature. Outre les problèmes éthiques et surtout environnementaux que posent cette méthode de prélèvement, ces colonies sont également particulièrement instables en élevage et la réussite de leur maintien est hasardeuse, sans compter qu’elles sont très souvent porteuses d’acariens phorétiques.

Nous vous conseillons donc de n’adopter cette espèce que si vous avez en tête un projet de reproduction en captivité très concret, et que vous êtes prêts à faire face au risque de perte de la colonie même dans des conditions optimales durant la période de stabilisation.

Une des nombreuses particularités de cette espèce est qu’elle ne déménage presque jamais par elle-même, même si les conditions dans son nid deviennent néfastes, à part si elles sont totalement invivables et que la colonie commence déjà à en souffrir. Pour cette raison, les déménagements seront à faire manuellement. Lorsque vous devrez en effectuer un, il est préférable de placer l’installation dans un grand bac avec une barrière anti-évasion avant d’ouvrir le nid. En effet, à ce moment, des ouvrières s’enfuiront en sautant dans toutes les directions, et vous pourrez très vite vous retrouver débordés si vous n’y êtes pas préparés.

La durée totale du développement est dans des conditions optimales d’environ trois mois. Une fois la colonie stable, tous les stades de couvain y seront le plus souvent présents en permanence bien que leurs proportions soient fluctuantes. En particulier, un tas de plusieurs dizaines d’œufs sera constamment présent dans un coin du nid, même si la colonie n’en laissera qu’une partie se développer et semble consommer les autres au fur et à mesure que de nouveaux sont pondus. Les jeunes larves sont également nombreuses à être cannibalisées. Une fois qu’elles se mettront à grandir rapidement, leur taux de survie sera plus élevé, et compter les grosses larves et les cocons vous donnera ainsi une idée assez précise du nombre d’émergences qui devraient avoir lieu dans votre colonie dans les deux mois suivants.

Il est courant que de nombreuses gynes émergent tout au long de l’année, même dans les petites colonies. En l’absence de mâle (qui semblent quant à eux plutôt produits en pleine saison de reproduction), elles se dispersent parfois dans l’aire de chasse, mais peuvent également rester dans le nid et s’y désailer pour ensuite se comporter comme des ouvrières.

Il convient de noter que, surtout lorsque les colonies sont encore peu peuplées, les ouvrières sont rares dans l’aire de fourragement, probablement en raison de leur très grande efficacité pour chasser. Apercevoir des fourrageuses deviendra plus commun une fois les quelques dizaines d’ouvrières atteintes, même si elles resteront très timides et se cacheront souvent en vous repérant.

Parfois, les petites colonies ferment l’entrée de leur nid avec du substrat et cessent de fourrager durant des périodes étendues, pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines, en consommant une partie de leur couvain pendant ce temps. Même si cela retardera leur développement, elles finiront par sortir de nouveau, et il n’y aura donc qu’à patienter en continuant à placer des proies dans leur aire de chasse durant cette période tout en évitant de les stresser.

Enfin, il ne vous faudra surtout pas oublier leur capacité à piquer, bien qu’elles ne cherchent généralement pas à user de leur aiguillon pour se défendre ; veillez simplement à ne jamais coincer une ouvrière entre vos doigts ou à effectuer des manipulations à main nue dans un nid ouvert.

DIFFICULTÉ D’ELEVAGE : Moyenne. La plus grande difficulté sera la stabilisation de la colonie, durant laquelle les échecs seront fréquents. Une fois cette étape cruciale passée, l’élevage de cette espèce ne pose pas de difficulté particulière tant que ses exigences sont respectées et que tout stress inutile est évité. Il faudra surtout prendre en compte que leur maintien, sans être en lui-même plus difficile, est avant tout très différent de celui de la plupart des autres fourmis.

Sources et Crédits :

Publications myrmécologiques :

- Aupanun, S.; Jaitrong, W.; Suttiprapan, P.; Peeters, C.; Ito, F. 2022. Nest architecture, worker reproduction, and polygyny in the ponerine ant Harpegnathos venator. Insect. Soc. 69, 185–195 (https://link.springer.com/article/10.1007/s00040-022-00857-5)

- Aupanun, S. Natural history research of ants in Thailand: case studies of Aphaenogaster and Harpegnathos. Extended Summary in Lieu of Dissertation. (https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/record/826/files/agrA1116digest.pdf)

- Baroni Urbani, C.; Boyan, G.S.; Blarer, A; Billen, J.; Musthak Ali, T. M. 1994. A novel mechanism for jumping in the indian ant Harpegnathos saltator(Jerdon) (Formicidae, Ponerinae). Experientia 50 (Suppl 1), 63–71 (https://link.springer.com/article/10.1007/bf01992052)

- Dalla Torre, K. W. 1893. Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. Vol. 7. Formicidae (Heterogyna). Leipzig: W. Engelmann, 289 pp. (https://www.antcat.org/references/124002)

- Donisthorpe, H. 1937b. A new species of Harpegnathos, with some remarks on the genus, and other known species (Hym. Formicidae). Entomologist’s Monthly Magazine 73:196-201. (https://www.antcat.org/references/124279)

- Forel, A. 1900d. Les Formicides de l’Empire des Indes et de Ceylan. Part VI. Journal of the Bombay Natural History Society 13:52-65. (https://www.antcat.org/references/125099)

- General, D. E. M. 2016a. A review of the ant genus Harpegnathos Jerdon, 1851 (Hymenoptera: Formicidae) in the Philippines, with the description of two new species. Halteres 7:99-105. (https://www.antcat.org/references/142931)

- Nie, L.; Zhao, F.; Chen, Y.; Xiao, Q.; Pan, Z.; Ran, H.; Xu, Y. 2022. Prey Status Affects Paralysis Investment in the Ponerine Ant Harpegnathos venator. Insects 2022, 13, 26. (https://www.mdpi.com/2075-4450/13/1/26)

- Peeters, C.; Liebig, J; Hölldobler, B. 2000. Sexual reproduction by both queens and workers in the ponerine ant Harpegnathos saltator. Insectes soc. 47, 325–332 (https://link.springer.com/article/10.1007/pl00001724)

- Schmidt, J. 2019. Pain and Lethality Induced by Insect Stings: An Exploratory and Correlational Study. Toxins. 11. 427. 10.3390/toxins11070427. (https://www.researchgate.net/publication/334610409_Pain_and_Lethality_Induced_by_Insect_Stings_An_Exploratory_and_Correlational_Study)

- Wang, W. Y.; Soh, E. J. Y.; Yong, G. W. J.; Wong, M. K. L.; Guénard, B.; Economo, E. P.; Yamane, S. 2022. Remarkable diversity in a little red dot: a comprehensive checklist of known ant species in Singapore (Hymenoptera: Formicidae) with notes on ecology and taxonomy. Asian Myrmecology 15: e015006:1-152. (https://www.antcat.org/references/144032)

Sites Internet :

- Antcat.org

- Antwiki.org

- Antmaps.org

- Antweb.org

- Inaturalist.org

- Wiktionnaire (https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil)